Es war ein Experiment besonderer Art. Knapp 45 Personen kamen für zwei Tage im Februar 2013 in der Evangelischen Akademie Bad Boll zusammen, um sich den Begriffen „Arbeit“ und „Zeit“ historisch, kulturell, theologisch, sozial und gesellschaftspolitisch zu nähern. Als öffnende Werkzeuge dienten die Denker Ernst Bloch (1885-1977) und Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973).

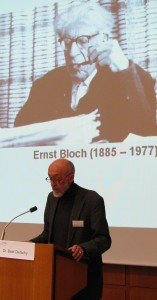

Beat Dietschy, letzter Assistent und Mitarbeiter des Philosophen Ernst Bloch, filterte dessen Werk, um auf die Spuren des Arbeitsverständnisses zu kommen. Ausgehend von Blochs „Geist der Utopie“ über „Erbschaft dieser Zeit“, „Das Prinzip Hoffnung“ bis „Tendenz – Latenz – Utopie“ führte Dietschy seine Zuhörer durch das umbaute Denken:

„Primat hat die Suche nach Selbstbegegnung, die unkonstruierbare Frage nach uns selber, die noch keinerlei zureichende Antwort enthält. Denn ,wir haben kein Organ für das Ich oder Wir, sondern liegen uns selbst im gelben Fleck, im Dunkel des gelebten Augenblicks, dessen Dunkel letzthin unser eigenes Dunkel, uns Unbekanntsein, Vermummt- oder Verschollensein ist‘ (Bloch).“

Gegen die entfremdete Arbeit setzte Ernst Bloch den Begriff der „tätigen Muße“. Sie ist die Aufhebung der Entfremdung. Wie weit aber ist die Arbeitswelt am Übergang von der industriell-materiellen Produktionswelt hin zur wissensbasiert-immateriellen, virtuellen Produktionswelt der Industrie 4.0 von der Aufhebung der Entfremdung entfernt?

In vielen individuellen und gesellschaftlichen Schichtungen unseres Bewusstseins tragen wir die Geschichte der Arbeit und ihrer Bedingungen in uns. Ein Teil von uns lagert noch in der bäuerlichen Welt „bäuerliches Tao“ (Ernst Bloch), ein anderer Teil hängt in der Zeit der beginnenden Manufakturen, ein weiterer bewegt sich unbewusst im Takt industrieller Werkhallen, während der Kopf die nahe Zukunft der Cyber Physical Systems CPS zu verstehen versucht: Arbeitswelt von morgen.

Die Schichtungen liegen wie schwere, dicke Teppiche als Schätze der Erfahrungen in uns übereinander gestapelt. Je nach Erschütterung, Krise oder manifester Enttäuschung brechen die Bewusstseinsschichten aus den Teppichen aus. Nicht selten drängen sie den Menschen in seiner Orientierung nach rückwärts. In scheinbar Bekanntes, scheinbar Erlebtes.

„Wer ist schon im gerade gelebten Augenblick wirklich anwesend, gegenwärtig?“, fragt Beat Dietschy, sich auf Bloch beziehend. Des Philosophen Hinweis auf „das Dunkel des gelebten Augenblicks“ provoziert unseren Erkenntniswunsch im Jetzt. Ich und die Welt? Wer ist das neue „Wir“?

Das gemeinsame Denk-Experiment von Bad Boll brachte die Lust am utopischen Denken zurück.