Es gibt Momente, in denen scheinen die Worte „Unabgegoltenheit“ und „Sehnsucht“ geradezu mit den Fingern greifbar zu sein. Wenn ältere Gesichter, in deren Augen noch immer das Feuer der begründeten und „belehrten Hoffnung“, der „docta spes“ (Ernst Bloch) lodert, aus ihren Lebensfalten Rückbesinnungen entpacken auf gemeinsames öffentliches Leben, auf Protest und Widerspruch, auf Leidenschaft für die „gemeinsame Sache“ (Karola Bloch), dann blitzt ein vorzeitiger Vorschein der Identität aus Vernunft und Wirklichkeit (Hegel) auf, der Ermutigung bringt und Hoffnung sät. Solche Momente sind nicht eben häufig. Doch im Erdgeschoß eines mittelalterlichen Fachwerkhauses in der Tübinger Innenstadt trat dieser Moment der ungleichzeitigen Gleichzeitigkeit ein.

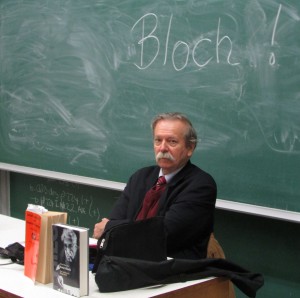

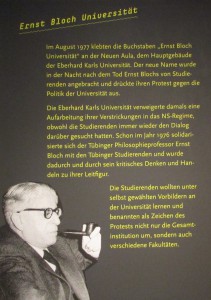

Im Rahmen des Tübinger Bücherfestes 2015 fand am 17. Mai eine Lesung im Rahmen der derzeit noch laufenden Ausstellung zur Tübinger Protestbewegung der siebziger Jahre statt. Die Lesung im „Protestmuseum“ (Kornhaus) trug den Titel „Wohlan, ich will aufrührerisch sein“ (Ernst Bloch) – Rebellische Reden, freche Worte und aufmüpfige Beiträge von Karola und Ernst Bloch sowie Gretchen und Rudi Dutschke.

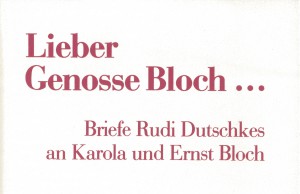

Zwei Stimmen aus den siebziger Jahren lasen zur aktuellen Ausstellung „Protest“ aus Briefen und Schriften, aus „Lieber Genosse Bloch“ und „Dutschke und Bloch“ sowie „Karola Bloch – Die Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu werden“. Rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern quittierten die knapp einstündige Wanderung durch Texte der Blochs und der Dutschkes mit einem außergewöhnlich langanhaltenden Beifall.

Viele Junge und Junggebliebene aus dem Auditorium ließen sich durch den ersten Dialog Ernst Blochs mit Rudi Dutschke im Februar 1968 in Bad Boll an rebellische Zeiten erinnern. Da wurden emanzipatorisches Christentum und antitotalitäre Marxrezeption lebendig. Da waren Christus neben dem „Prager Frühling“, Gretchen Dutschke neben Elisabeth Käsemann präsent.

Die Zuhörenden folgten mit Schmunzeln Karola Blochs humorvoll spitzer Bemerkung über fliegende Tomaten auf Professoren. Sie spürten der Frage nach, was an dem Denken der Dutschkes und Blochs noch immer unabgegolten ist und welche Impulse uns heute bei der Verteidigung der Menschenrechte wieder aktuell erscheinen.

Den Schlusspunkt setzte ein Zitat aus dem Munde Rudi Dutschkes, der schon im Februar 1968 den heute hochaktuellen Begriff und die allseits akzeptierte Notwendigkeit einer „lernenden Gesellschaft“ als Basis einer stetigen Emanzipation „von unten“ formulierte.

In den Gesichtern der innerlich Junggebliebenen glätteten sich die Falten. Im Herzen wurden sie wieder Twens und es schien, als ob sie in sich „Ton, Steine, Scherben“ und Wolf Biermanns Ermutigungen für Ermutiger summten. Vielleicht waren auch ein paar Töne von Jimi Hendrix und Janis Joplin dabei.

Solidarität mit den französischen Verlegern und Journalisten

Solidarität mit den französischen Verlegern und Journalisten