2025 – Ein Jahr der Erinnerungsanlässe: Der 120. Geburtstag Karola Blochs,

der 140. Geburtstag Ernst Blochs, der 15. Todestag Jan Robert Blochs und

der 80. Jahrestag der Zerschlagung des Hitler-Regimes durch die Alliierten

„Wir haben eine Architekturfirma zusammen, in der statt Architektur Philosophie gemacht wird“ (Karola Bloch)

Es war Walter Jens, der in seinen besten Zeiten im Großen Saal des Landestheaters Tübingen anlässlich des 85. Geburtstages von Karola Bloch in Anwesenheit der Jubilarin vor aller Öffentlichkeit feststellte, dass sie die entschieden Linkere im Duo Bloch gewesen sei. Er verband – ganz im Einklang mit Hans Mayer – damit einen Blick auf das Paar Ernst und Karola Bloch, der beide Ehepartner auf gleicher Augenhöhe verortete. Er sprach humorvoll von einer einträchtigen Zwietracht, einer concordia discors. Er unterstrich die produktive Spannung zweier Menschen, zwischen denen keine Hierarchie herrschte, sondern gleichberechtige Ausprägungen analytisch-politischen Denkens. Das Paar wollte gemeinsam im selben Grab beerdigt sein. Gleich und gleichberechtigt nebeneinander.

Am 22. Januar 2025 jährte sich der Geburtstag Karola Blochs zum 120. Mal. Am 8. Juli 2025 liegt die Geburt Ernst Blochs 140 Jahre zurück. Vor 15 Jahren starb der Naturwissenschaftler und Philosoph Jan Robert Bloch, der Sohn des Paares. Eine solche Daten-Trinität verlangt nach Erinnerungen, nach Reflexion, nach Kritik.

Als Ernst und Karola Bloch 1961 das letzte Mal in ihrem Leben ihren bisherigen Handlungsmittelpunkt verließen, um von Leipzig nach Tübingen, von Ost nach West zu wechseln, begann zugleich ihr letzter gemeinsamer Lebensabschnitt. Sie starben in Tübingen. Auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus waren sie von Berlin nach Zürich, Wien, Paris, Prag, in die USA und Ende der vierziger Jahre nach Leipzig gezogen. Die Vertreibung ins Exil behinderte und beeinträchtigte ihre Lebensträume, ihre Lebensleistungen und ihre Lebenswerke.

Es schien, dass sie beide in der Neckarstadt eine neue gemeinsame Arbeitsgrundlage für sich geschaffen hatten. In einem Brief an Irene Henselmann beschrieb – wie Roland Beer und Claudia Lenz hervorheben – Karola Bloch 1968 recht humorvoll ihre neue Situation: „Ernst sagt, wir haben eine Architekturfirma zusammen, in der statt Architektur Philosophie gemacht wird. Und ich muss Dir sagen, dass trotz der Traurigkeit, dass Ernst nicht mehr lesen kann (…), macht mir diese ,Firma‘ viel Spass, denn es ist so schön mit ihm zusammen zu arbeiten.“

Diese durchaus humorvolle Formulierung trifft einen Kern: Während in den Exiljahren Karola Bloch den Unterhalt verdienen musste, weil Ernst Blochs deutschsprachige Werke im Ausland kaum verlegerische Interessen weckten, arbeiteten in der Tübinger Zeit beide tatsächlich am selben Arbeitsthema. Die Edition der Briefe Karola Blochs an den Suhrkampverleger Siegfried Unseld in dem Band „Etwas, das in die Phantasie greift“ bezeugen die neue Rolle Karola Blochs: Sie hat faktisch das Editionsmanagement der Ernst-Bloch-Gesamtausgabe weitgehend mitbetreut, wenn nicht gar vielfach gesteuert.

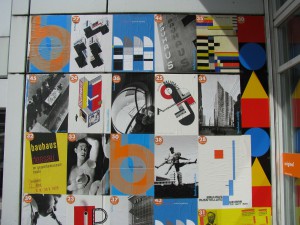

Während in den Exilstationen und in der Leipziger Zeit beide Blochs ihren jeweiligen Berufen in eigener Dynamik folgten, wendete sich ab 1961 das Blatt. Karola Bloch gab ihren Beruf als Architektin auf. Für westdeutsche Augen und Ohren erschien sie nun als „Frau von“. In den Exil-Jahren davor war Ernst Bloch der „Mann von“. Für die Öffentlichkeit der BRD blieben die beruflichen Leistungen, ihr Lebenswerk, verdeckt. Erst posthum – viele Jahre nach ihrem Tod – wird das Profil Karola Blochs als hochkompetente und wirtschaftlich selbstständige Architektin des „Neuen Bauens“ erkennbar.

Doch die Rezeptionsgeschichte des Lebenswerkes der Architektin steht nach ihrem Tod lange unter dem Schatten eines partiellen Machismo in der Bloch-Community. Ihr, die am Bau von Hochhäusern, Theatern und Kindereinrichtungen maßgeblich mitwirkte, wird – eineinhalb Jahrzehnte nach ihrem Ableben – aus der Mitte der Bloch-Community die Fähigkeit des Denkens abgesprochen. Ein diskriminierender Vorgang. Auf diesen Akt folgte aus der Community vor allem Schweigen. Noch immer steht diese Herabwürdigung ohne deutlichen Widerspruch bis heute im Raum.

Mehr noch: Rezeptionsgeschichtlich wird zudem eine wesentliche Faktenfolge umgedreht. Die Umwertung will der Architektin den Vorwurf der dogmatischen Sowjet-Ideologisierung machen. Abgrenzend soll man dagegen das Werk Blochs – wohl eher entpolitisierend – ästhetisch und literarisch neu lesen. Karola Bloch wird rückwirkend zu einer Art moskautreuer Doktrinärin verzaubert. Es würde – so lautet die versteckte Argumentation – der Erinnerung an Karola Bloch schaden, wenn man ihre Werke und Texte aus der DDR-Zeit heute neu veröffentlicht. Ein Ton der umgedrehten Rezeption.

Es war Ernst Bloch, der Stalin eine publizistische Verbeugung zollte, während Karola Bloch sich für Flüchtlinge einsetzte, die vor Stalin flohen. Es war Ernst Bloch, der den DDR-Nationalpreis entgegennahm, während die Architektin Bloch die SED kritisierte. Es war Karola Bloch, die sich dafür einsetzte, nicht nach Moskau sondern in die USA zu fliehen. Es war Karola Bloch, die in Leipzig der SED „roten Faschismus“ vorwarf und nach Denkmälern für die Stalinopfer rief. Dies bezeugte Jürgen Teller. Ernst Bloch korrigierte schließlich seine Wertung Stalins und gestand seinen Irrtum ein.

Vor diesem Hintergrund war es ein wichtiger Schritt und eine große Leistung, dass das Team Beer/Lenz in unabhängiger Arbeit alle findbaren Texte der Architektin aus ihrer Leipziger Zeit ungekürzt veröffentlichte.

Die Entdeckung bzw. Wiederentdeckung des Lebensweges und des Lebenswerkes der Architektin des „Neuen Bauens“ erlaubt die Verschiebung der Schwerpunkte innerhalb der Bloch Communities. Die Betrachtung der Leipziger und Tübinger Zeit der Blochs ebnet den Weg zur Sichtung der Werkgemeinsamkeit und zur Eröffnung der Möglichkeit, das Verbindende der beiden Hitlergegnerschaften herauszuheben.

Wir sollten den 120. Geburtstag Karola Blochs und den 140. Geburtstag Ernst Blochs zum Anlass nehmen, die Diskussion über die Werke beider Blochs frei von konservierender Diskriminierung und frei von alt-antikommunistischen Vorurteilen mutig neu zu entfachen.

Wir sollten beide Blochs würdigen, auf gleicher Augenhöhe in ihrer beruflichen Unterschiedlichkeit, wie sie sich selbst gesehen haben in ihrer „Architekturfirma“. Warum jetzt? Weil eine alte neue Diskriminierung sich anschleicht. Im Vorfeld der Lesung zum Leben Karola Blochs kürzlich in Albstadt weigerte sich eine Buchhandlung für die Veranstaltung zu werben, weil Karola Bloch eine Jüdin war.

Erinnern wir uns dabei an Jan Robert Bloch. Er wünschte sich im Jahr 2000 – zehn Jahre vor seinem plötzlichen Tod – ein „Forum für kämpfende Humanität“ als Perspektive der Bloch-Community. Dieser Wunsch wurde 25 Jahre danach noch nicht eingelöst. Heute stünden die Verteidigung der Menschenrechte und der rechtstaatlichen Demokratie, der Widerspruch gegen Antisemitismus und Rassismus sowie der Einsatz für gerechten Frieden und Klimaschutz im Vordergrund einer „kämpfenden Humanität“. Blochs Verständnis von Ungleichzeitigkeiten und antizipatorischem Bewusstsein – auch im Sinne Helmut Fahrenbachs – könnten einem solchen Vorgehen zugrunde liegen. Weniger Innenzentrierung mehr Interventionen sind erforderlich. Vor gesellschaftspolitischem und zugleich parteiunabhängigem Denken muss man keine Furcht spüren.

Es wäre zudem an der Zeit, die Versäumnisse des Jahres 2024 zu korrigieren. Anlässlich des 30. Todestages Karola Blochs im vergangen Jahr ist es nicht gelungen, eine Veranstaltung zu ihrer Würdigung im Ernst-Bloch-Zentrum durchzuführen. Die Daten-Trinität in diesem Jahr wäre eine Chance, eine Würdigung der Architektin nachzuholen und dem Blick, den die Blochs auf sich selbst hatten, zu folgen.

Wenn wir uns in diesem Jahr der Zerschlagung des Hitler-Regimes und der Befreiung durch die Alliierten vor nunmehr achtzig Jahren erinnern, ist es an der Zeit, wieder Karola Bloch nachzulesen – auch und gerade gegen die männlich-überdrehte Perspektive. Sie schrieb: „Unmündigkeit ist trotz größter zivilisatorischer und kultureller Entfaltung nach wie vor geblieben. Unsere Aufgabe ist es, unaufhaltsam aufzuklären, das Bewußtsein des Menschen wachzurütteln. Andere Waffen haben wir nicht“ (Karola Bloch).

Lesehinweise: Irene Scherer, Welf Schröter (Hg.): „Etwas, das in die Phantasie greift“. Briefe von Karola Bloch an Siegfried Unseld und an Jürgen Teller. 2015, 392 S., ISBN 978-3-89376-156-2. // Roland Beer, Claudia Lenz: „… denn ohne Arbeit kann man nicht leben“. Die Architektin Karola Bloch. 2022, 2 Bände, 696+4 S., ISBN 978-3-89376-187-6. // Näheres zum bebilderten Doppelband Beer/Lenz siehe: http://bloch-blog.de/denn-ohne-arbeit-kann-man-nicht-lebendie-architektin-karola-bloch/ // Irene Scherer, Welf Schröter (Hg.): Karola Bloch – Architektin, Sozialistin, Freundin. 2010, 392 S., ISBN 978-3-89376-073-2. // Francesca Vidal (Hg.): Bloch-Jahrbuch 2010. Experiment Welt. Zum 125. Geburtstag von Ernst Bloch – In Erinnerung an Jan Robert Bloch. 2010, 160 S., ISBN 978-3-89376-136-4. // Bücher von sowie über Karola Bloch siehe: https://bloch-blog.de/buecher-zu-karola-bloch/