„Wir waren verlobt und wollten heiraten. Eigentlich war Kanto meine erste ganz große Liebe. Na und dann kam der Ernst“ (Sehnsucht 2, 92). Mit diesen kurzen klaren Worten beschrieb Karola Bloch im Jahr 1988 im Gespräch mit Welf Schröter ihre beiden Jugendlieben. Wäre Ernst Bloch nicht in ihr Leben getreten, wäre sie sicher mit Alfred Kantorowicz zusammen geblieben und wäre mit ihm in den „Spanischen Bürgerkrieg“ gegen Franco gezogen.

„Wir waren verlobt und wollten heiraten. Eigentlich war Kanto meine erste ganz große Liebe. Na und dann kam der Ernst“ (Sehnsucht 2, 92). Mit diesen kurzen klaren Worten beschrieb Karola Bloch im Jahr 1988 im Gespräch mit Welf Schröter ihre beiden Jugendlieben. Wäre Ernst Bloch nicht in ihr Leben getreten, wäre sie sicher mit Alfred Kantorowicz zusammen geblieben und wäre mit ihm in den „Spanischen Bürgerkrieg“ gegen Franco gezogen.

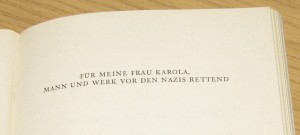

Kanto und Karola waren Anfang der dreißiger Jahre trotz vieler Vorbehalte Mitglied der KPD geworden. Aber beide sahen in der kommunistischen Bewegung die einzig starke Kraft, die vielleicht den Nationalsozialismus aufhalten könnte. Von den Nationalsozialisten verfolgt verließen sie frühzeitig das „Reich“, um im Ausland ihre Widerstandsarbeit gegen Hitler fortzuführen. Beide gingen nach der Befreiung hoffnungsvoll in die DDR. Kanto flüchtete 1957 in den Westen. Karola Bloch und ihr Mann wechselten 1961 von Leipzig nach Tübingen.

Am 10. Mai 1983 hielt Karola Bloch auf dem Tübinger Marktplatz vor mehr als eintausend Menschen ihre Rede zu Ehren von „Kanto“. Sie erinnerte an dessen besondere Leistung, als er am 10. Mai 1934 in Paris die „Bibliothek der verbrannten Bücher“ mit Unterstützung von Heinrich Mann, Alfred Kerr, Romain Rolland und Egon Erwin Kisch gründete. Alfred Kantorowicz wollte mit dieser Initiative gegen die Bücherverbrennungen des NS-Staates protestieren.

Karola Bloch 1983: „Denn die Bücherverbrennung war ein Symbol für die Vernichtung des Geistes, auf den die Deutschen mit Recht so stolz waren“ (Sehnsucht 1, 84).

Alfred Kantorowicz 1934: „Hier sei nur kurz gesagt, dass die Bibliothek einen wesentlichen Teil aller im Machtbereich Hitlers verbotenen, verbrannten und unterdrückten und zensurierten Bücher und Schriften sammelte und darüber hinaus auch Hauptwerke aller Zeiten der deutschen Literatur zur Verfügung stellen konnte.“

Am 10. Mai 2013 erinnerten in Tübingen Theater, Literaten, Verleger, Hochschullehrer/innen in einer zwölfstündigen Dauerlesung an die Bücherverbrennung achtzig Jahre zuvor. Zu den Lesenden gehörte auch der Mitherausgeber der Schriften Karola Blochs. Er trug dreißig Jahre nach der Marktplatzrede von 1983 Karola Blochs Rede zu Kantorowicz noch einmal vor.

Am 10. Mai 2014 – dem achtzigsten Jahrestag der „Bibliothek der verbrannten Bücher“ gilt es innezuhalten und sich an zwei Menschen zu erinnern, die sich auf ihre Art Hitler entgegenstellten. Ihre Motive und ihre Haltungen, ihr energisches Wirken gegen Antisemitismus, ihr Eintreten für die Würde des Menschen, für Menschenrechte und Demokratie haben sich bis heute nicht überlebt. Im Gegenteil. Die unabgegoltene Erbschaft von Kanto und Karola wird immer aktueller. Das zusammenwachsende Europa braucht diese Erinnerungen.

Anne Frommann, Welf Schröter (Hg.): Karola Bloch – Die Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu werden, Reden und Schriften. Zwei Bände, Mössingen 1989. http://www.talheimer.de/gesamtverzeichnis.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=93&category_id=17